Вопрос языка в Казахстане – это не просто лингвистическая тема. Это часть общественного диалога, элемент идентичности, и одновременно – фактор стабильности. Говорить об этом открыто и спокойно особенно важно сегодня, когда в общественном пространстве периодически звучат резкие, зачастую упрощенные суждения, из чего легко рождается агрессия. Но на чем в действительности основывается языковая политика в нашей стране? О чем надо задуматься, прежде чем начать «хайповать»? Давайте поразмышляем немного.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Власть и общество. От недоверия к диалогу

Закон и Порядок. Следующий шаг

Время «неприкасаемых» прошло. Что показал арест Татубаева

Языком права

Действительно, тема языка, как и национальности или религиозной принадлежности, является «щекотливой», которую многие предпочитают обходить стороной. Другие же, напротив, легко возбуждаются «на ровном месте», порой совершая то, что в Уголовном кодексе классифицируется как разжигание розни. Нередко достается и государству, которое якобы ничего не делает в этом направлении или даже провоцирует на конфликты свое население или отдельных пропагандистов из соседней страны. Причем, власти становятся крайними для всех сторон: одни говорят, что они ничего не делают, а другие — что делают слишком много. Расшифровывать это не станем — наверное, вы понимаете, о чем речь, да и не об этом мы хотели бы сегодня поговорить.

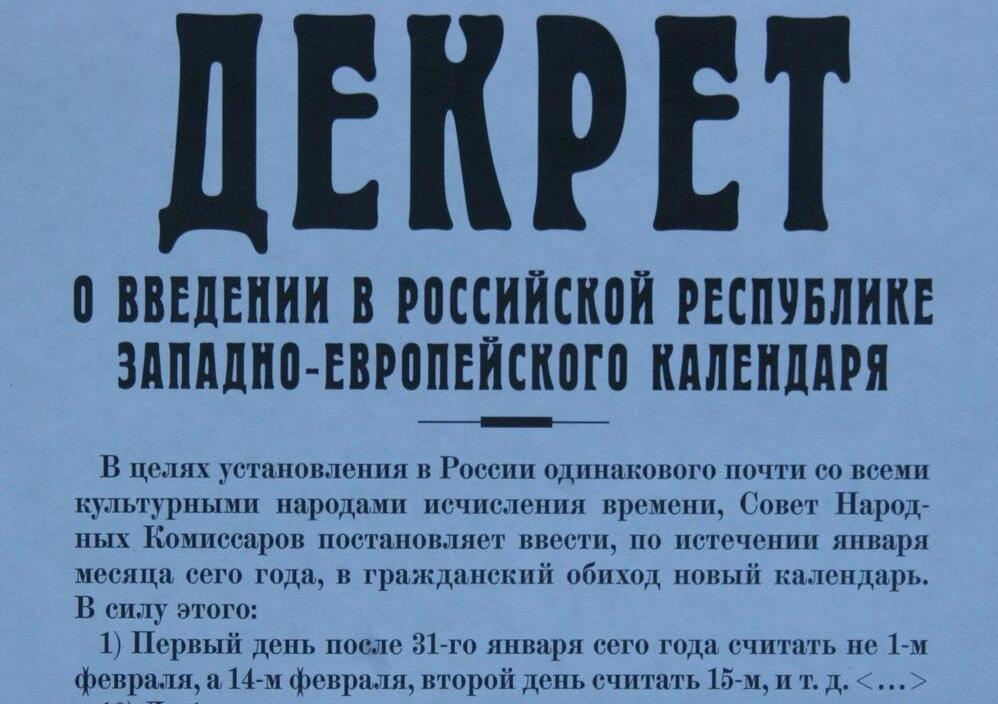

Сразу отметим — утверждать, будто государство ничего не делает в сфере языковой политики, как минимум, нелепо. Тут либо человек не осведомлен, либо нарочно манипулирует фактами. А факты таковы, что еще при СССР в Казахстане был принят первый закон о языках, а в 1997-м вступил в силу ныне действующий. Кроме этого, в Конституции закреплена статья 7, в которой четко прописано, что «в Республике Казахстан государственным является казахский язык». Вторым пунктом значится, что (дословно) «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык».

Отметим, что вокруг этой нормы также развивается много домыслов, но еще в 1990-е Конституционный совет выпустил постановление, согласно которому она «понимается однозначно»: «казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств». Это относится и к третьему пункту 7-й статьи — «Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана».

Это что касается правовой основы, которая закрепляется другими нормативными и правовыми актами буквально на всех уровнях. К слову, сюда же можно отнести и твердое намерение перевести казахский язык на латиницу. В части механизма исполнения это немного другая тема, не говоря уже о политической составляющей, которую любят по поводу и без приплетать те, кто даже языка не знает. Но давайте о другом — о том, что должно объединять, а не наоборот.

Исходя из национальных интересов

Важно понять, что языковая политика нашей страны строится вовсе не на лозунгах. Она исходит из ключевого принципа: единство страны невозможно без уважения к ее многообразию. Казахский язык имеет статус государственного, и он заметно укрепляется в этом статусе, что невозможно не заметить даже скептикам. Но одновременно внутренняя политика исходит из реалий, которые также нельзя игнорировать или даже отодвигать в сторону. Ведь Казахстан — это по-настоящему многонациональная страна, где десятки языков живут и звучат в быту, культуре, образовании, в СМИ. И мы этим гордимся. Гордимся же?

Это строилось десятилетиями, а потерять можно буквально за мгновение, тем более, что определенные силы (в том числе за пределами страны) только и ждут этого. Именно поэтому стратегия Казахстана в языковой политике – это не ассимиляция, а гармонизация. И при этом государство работает в этом направлении не ради удовлетворения чьих-то желаний или хотения, а исходя из национальных интересов. Кстати, именно поэтому не стоит сравнивать Казахстан с каким бы то ни было другим государством — Швейцарией или Канадой, Украиной или Россией, Кыргызстаном или Грузией.

Понятно, что некоторые вещи, которые сейчас продвигаются (в основном по инициативе президента), нужно и можно было сделать еще лет 10-20 назад, но история не терпит сослагательного наклонения. Нужно принимать и поддерживать то, что происходит сегодня. Кстати, на настоящий момент развитие казахского языка — это не только инициатива государства. Все активнее проявляют себя депутаты, общественные деятели, медийные личности. Они не просто призывают учить казахский — они делают его живым и доступным: проводят курсы, записывают подкасты, запускают челленджи и онлайн-проекты. Примеры приводить не будем — достаточно оглянуться вокруг.

Да и, честно говоря, такое не должно удивлять. Мы должны воспринимать, скорее, с удовлетворением и одобрением, когда украинская девушка поет песни на казахском или когда мажилисмен с русской фамилией предпочитает общаться с журналистами на государственном языке, когда… Когда отдельные и, вроде бы, повседневные и незначительные инициативы выливаются во взаимное доверие. А доверие как раз и является одной из основ единения общества.

Вообще, было замечено, что казахстанцы желают учить язык не по каким-либо формальными требованиями или указке сверху, а из чувства сопричастности. Казахский становится языком не только госслужбы, но и улиц, кафе, соцсетей, юмора, музыки. Это и есть настоящее возрождение. И государство этому активно помогает на разных уровнях — начиная с создания учебных центров, поддержки активистов и заканчивая культурными программами, которые просто хочется постигать в оригинале.

Между тем, в тени громких дискуссий остаются десятки этнокультурных объединений. Корейский культурный центр в Алматы, узбекская община в Туркестане, славянские центры в Павлодаре, еврейские культурные общества, чеченские, уйгурские, татарские и другие организации — все они делают огромную работу по сохранению и развитию языков, традиций, семейной памяти. Это действительно уникальная ситуация, когда представители различных культур являются не просто открыткой на очередном Дне единства народов, а ежедневной реальностью Казахстана.

Да, их не видно в заголовках СМИ, но именно они ежедневно работают ради мира и взаимного уважения. И, опять-таки, делают это не из-за чьего-либо указа, а по велению сердца и по настоянию своих предков. Их вклад в стабильность страны куда больше, чем кажется со стороны. Жаль, что их деятельность почти не замечают те, кто громко говорит об «ущемлении прав».

Слово о русском языке

Поднимая сегодняшнюю тему, нельзя не высказаться и относительно русского языка, который по привычке и де-факто называют языком межнационального общения. Некоторые почему-то искренне считают, что его развитие и поддержка происходят в ущерб государственному языку. По большому счету, это миф, диаметрально противоположный тому, который распространяют те, кто в Казахстане ни разу не был — об ущемлении «языка Пушкина».

Необходимо исходить из того, что русский язык — это часть культурного и образовательного пространства Казахстана. Даже чисто технически невозможно одним махом от него избавиться, закрыв школы, детсады, СМИ. Более того, это несет в себе конкретные риски с точки зрения национальной безопасности. Но, понятное дело, это не главное. Как бы не казалось абсурдным, но русский язык не противопоставляется государственному, а дополняет его.

К слову, для кого-то это будет открытием, но факт остается фактом – большая часть тех, кто распространяет этот миф, делают это… на русском. В казахоязычной среде такого практически нет, не считая единичных случаев в соцсетях, которые не пользуются поддержкой среди соплеменников. А вот тех, кто провоцирует и/или хайпует на языковом вопросе (независимо от того, про какой язык идет речь), во внимание брать не стоит. Кстати, когда Касым-Жомарт Токаев несколько месяцев назад высказался по этому поводу, каждый воспринял его слова на свой счет, а некоторые упрекнули президента, что он против родного языка. Тоже абсурд! На самом деле, глава государства лишь напомнил о языковой политике Казахстана — той самой, о которой мы говорили выше.

Здесь следует отметить, что в современном мире знание нескольких языков — это конкурентное преимущество. Казахстанцы, владеющие и казахским, и русским, часто еще и английским — это не «проблема», а модель будущего. Более того, ученые доказали, что у человека, который может думать и изъясняться на двух языках, даже если он не обладает другими профессиональными навыками, гораздо больше развит мозг в отличие от одноязычных и не говоря уже о тех, кто заставляет разговаривать с ним именно на нем.

Вместе с тем, следует признать, что государственная языковая политика Казахстана — это не идеальный механизм, который «на века». Да, есть проблемы: нехватка качественной методики, кадров, устаревшие подходы в обучении. Но есть главное — вектор развития. Он основан не только на правовой базе, но и на общенациональной культуре нашей страны, и направлен не на подавление или изоляцию, а на интеграцию и развитие. И в этом, понятное дело, не обойтись без граждан — тех, кто выучил языки сам и теперь делится с согражданами, кто не требует говорить с ним на определенном языке, а старается убедить, почему так делать лучше, кто мирно противостоит провокациям и понимает, что в нынешнее время нельзя по-другому.

Но еще раз подчеркнем, все это заслуживает не формальной похвалы, а спокойного признания — в нынешнем мире, где язык стал причиной разломов и трагедий, Казахстан выбрал путь уважения и баланса. Так давайте беречь и развивать это, а не искать крайних. Как говорится, аман болайық, жаман болмайық!

Фото из открытых источников