Исторический публицист Султан-Хан Аккулы постарался по-новому взглянуть на биографию лидера движения «Алаш», однако его труд не дает точного ответа, где заканчивается история и начинаются домыслы самого автора.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Лаборатория казахской культуры

Красный рассвет: советский период истории купеческого дома

Здесь жил Байтурсынов: тайны старейшего дома Алматы

Книга «Алихан Букейхан: идея «Алаш» и единый тюркский мир» позиционируется как большой исследовательский труд, а также как новый взгляд на биографию известного политического деятеля.

Книга писалась и издавалась на русском языке. Это сознательный ход для охвата многонациональной аудитории Казахстана и, возможно, регионального круга читателей. Не секрет, что зачастую русскоязычная аудитория часто игнорируется создателями трудов об истории «Алаш-Орды», как нецелевая. Что зря, ибо полезно сравнить два информационных и историко-культурных «пузыря», в котором живут казахоязычная и русскоязычная аудитории. Чаще всего в основе их представлений об истории страны противоречащие друг другу мифы. Подчеркну — именно мифы. И потому полезно иной раз подвергнуть собственный миф сомнению и проверке.

Действительно, Аккулы проделана немалая работа по изучению архивных и литературных источников о жизни и деятельности Алихана Букейханова. Частично она описывает уже известные факты, частично — открывает новые.

Исследовательская работа полностью основана, как заявляет автор, на новых исторических данных. В частности, как утверждается, в нее включены новые исторические документы, найденные в архивах Комитета национальной безопасности нашей страны и Министерства иностранных дел Японии в 2022–2025 годах.

«Это большое научное открытие для сегодняшней исторической науки и ученых, изучающих историю Алаш. Эти новые исторические данные неопровержимо доказывают, что созданный как независимое государство в 1917–1920 годах Алаш-Ординский казахско-киргизский Народный Совет Республики Алаш, т. е. правительство Алаш-Орды, обратился к государствам-победителям Первой мировой войны с просьбой о военно-политической поддержке и признании своей независимости. Эти документы раскрывают неизвестные страницы истории Республики Алаш, которая была создана в декабре 1917 года на территории Казахского ханства XIII века Великим Сыном Джучи-хана и его преемниками XV–XIX веков. Кроме того, это послужит толчком к фундаментальному переосмыслению истории партии Алаш и Республики Алаш в 1918–1920 годах в истории Казахстана. В частности, в корне опровергается утверждение алашеведов о том, что партия и государство Алаш во главе с Бокейханом стремились к автономии в составе России, а наоборот, доказывается, что они настойчиво прилагали все усилия для признания независимости Алаша всем мировым сообществом», — утверждает автор.

Впрочем, идеологические установки и политические предпочтения автора очевидны едва ли ни в каждой строчке этой книги. Причем, иной раз Аккулы пользуется просто некорректной терминологией. Когда речь, в частности идет о жизни Букейханова в Самаре, автор называет этот период «эмиграцией». Как бы ни относился Аккулы к нахождению казахских земель в составе России, если они были в составе единого государства, упоминать термин «эмиграция», мягко говоря, непрофессионально.

Особого внимания заслуживает эпизод, в котором автор разбирает переговоры члена правительства Алаш-Орды Раимжана Марсекова с представителями японского руководства во Владивостоке в 1918–1919 годах. Материал действительно интересный и малоизвестный широкой аудитории, однако интерпретация, которую ему придает Аккулы, вызывает серьезные вопросы. На основании этих контактов он делает вывод, будто Алихан Букейханов намеревался вооружиться и вести войну с Россией «до победного конца», фактически сразу стремясь к строительству полностью независимого государства.

Но необходимо помнить исторический контекст: все без исключения участники Гражданской войны — вне зависимости от идеологии, происхождения и политических целей — предпринимали попытки заручиться внешней поддержкой. На стороне большевиков сражались венгерские, немецкие и болгарские добровольцы; различные белые правительства получали помощь от стран Антанты и бывших Центральных держав; региональные национальные движения вели собственные дипломатические поиски. В этом хаотическом политическом поле любые контакты — от формальных до чисто разведывательных — были инструментальными, ситуативными, а порой и отчаянными.

Да и сам Аккулы в других главах своей книги подробно описывает сотрудничество представителей Алаша с атаманом Григорием Семеновым и бароном Романом фон Унгерн-Штернбергом. Учитывая ярко выраженные монархические убеждения обоих, сложно представить, что Букейханов всерьез рассчитывал с их помощью добиться разрыва с Россией окончательно и бесповоротно. Напротив, в книге не раз всплывают и другие возможные модели будущего: от широкой автономии до варианта доминиона — то есть формулы, где связь с бывшей метрополией сохраняется в том или ином виде.

Радикальная трактовка автора, выстроенная на фрагментарной, полуофициальной переписке и нескольких эпизодах нерегулярных контактов, выглядит чрезмерно смелой и, как минимум, не подтверждается более авторитетными исследованиями. В результате самый интересный исторический сюжет превращается в платформу для далеко идущих выводов, которые требуют гораздо более серьезной источниковедческой опоры, чем та, что приведена в книге.

Не менее смело Султан-Хан Аккулы интерпретирует и политический статус Алаш-Орды, фактически описывая ее как сложившееся государство со всеми институциональными признаками. Между тем реальная картина была куда более фрагментарной и противоречивой. Даже в Заречной Слободе — части Семипалатинска, объявленной столицей Алаш-Орды, — власть алашевцев признавали далеко не все. Контроль был ситуативным и зависел от конкретных политических обстоятельств, а не от устойчивой административной вертикали. Не говоря уже обо всей территории Казахстана, где власть то переходила к большевикам, то к белым атаманам, то вступавшим в тактические союзы с алашевцами, то столь же стремительно их расторгавшим.

Даже Уильский вилайет, официальное представительство Алаш-Орды на западе, имел обоснованные и весьма существенные разногласия с Букейхановым — как по вопросам взаимодействия с белыми силами, так и по стратегической линии будущего государственного устройства. Эти нюансы в книге почти исчезают, уступая место образу единого и цельного политического организма, хотя в действительности Алаш-Орда представляла собой сложную коалицию региональных элит с различным опытом, интересами и идеологическими ориентациями.

Точно так же вне критического рассмотрения остается реальная природа «вооруженных сил» Алаш-Орды. Формирования Мырзагазы Есполова, которые сегодня принять считать военизированной силой Алаш-Орды, создавались преимущественно из бывших колчаковцев. Их форма практически не отличалась от белогвардейской, система подчинения была заимствована у тех же белых, а финансовой основой служили царские рубли и «керенки». Это скорее говорит о политическом хаосе Гражданской войны, чем о становлении самостоятельной армии нового государства. В книге же эти обстоятельства подаются как подтверждение развитости алашевской государственности, что выглядит скорее как концептуальное желание автора, чем как историческая реальность.

Особенно заметен дисбаланс в интерпретации отношений между Алиханом Букейхановым и Мустафой Шокаем. Аккулы представляет их взаимодействие как политическую идиллию, словно речь идет о двух лидерах, полностью разделявших единый стратегический проект. Между тем ученые куда более авторитетные, чем автор книги, неоднократно писали о серьезных идейных расхождениях между ними. Об этом неоднократно напоминал академик Мамбет Койгельды, который в интервью подчеркивал — расхождения между Алиханом Букейхановым и Мустафой Шокаем были не вопросом личных амбиций, а различием стратегий. Букейханов, оставаясь убежденным автономистом, видел будущее казахов прежде всего в рамках модернизированной отечественной государственности, где культурная тюркская общность — опора, но не политический проект.

Вот что говорил о разнице взглядов Букейханова и Шокая академик Мамбет Койгельды:

«Они были во многом схожи, но имелись определенные отличия. Суть этих отличий во многом крылась в структуре населения. Территория «Алаша» — это Восток, Север и Северо-Запад Казахстана, где было много славянского населения. И где казахское население тесно контактировало с ним и довольно быстро перенимало быт европейского населения. А территория Туркестанской автономии населена была казахами, киргизами, узбеками, туркменами, таджиками. И здесь были очень сильны исламские традиции. И если «Алаш» предлагал программу, схожую с программами русских и европейских либералов, то у Туркестанской автономии был уклон в джаддидизм — модернизированный ислам».

Уместно вспомнить слова Мамбета Койгельды и о внимании Алихана Нурмухамедовича к «русскому вопросу»:

«На втором съезде партии «Алаш» поднимался вопрос о судьбе неказахского и нетюркского населения автономии. Тогда делегаты разделились на два лагеря. Халел Досмухамедов полагал, что объявлять автономию Казахстана нужно в первую очередь, а уже потом решать судьбу русского меньшинства. Алихан Букейханов считал, что нужно проводить работу с переселенцами. Он считал, что мнение полутора миллионов славян тоже нужно учитывать, и новое государство строить вместе. Общаясь с видными русскими интеллигентами, и, будучи женатым на православной женщине Елене Севастьяновой, Букейханов понимал, что необходимо учитывать и интересы христианского населения. В частности, православным и вообще русско-украинскому населению края в будущем парламенте Алашорды предполагалась квота в 10 мест из 25. Это — образец демократии и уважения к национальному и религиозному меньшинству. И если бы этот проект удался, сегодня мы жили бы в совсем другой стране, и множества ошибок в национальной политике удалось бы избежать».

Понятно, что взглядам Аккулы подобная позиция, вероятно, противоречит. Поэтому этот фрагмент в биографии Букейханова предпочтен другим, более выгодным позиции автора моментам биографии. Тем не менее, стоит сказать, что очевидная антироссийская и антиколониальная направленность политических взглядов Султан-Хана Аккулы все-таки не выливается в открытую русофобию — здесь стоит отдать автору должное. Он весьма уважительно пишет и о жене Букейханова Елене Севастьяновой, и о русских общественных деятелях, с которыми Алихан Нурмухамедович общался и взаимодействовал на протяжении своей жизни.

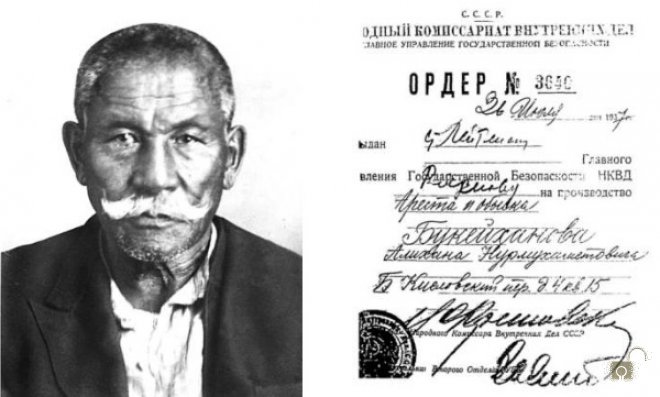

Безусловно, одна из сильных сторон труда Султан-Хана Аккулы — это детальная реконструкция московского периода жизни Букейханова в 1920–1930-е годы. Этот фрагмент книги, пожалуй, наиболее ценный именно потому, что остается существенно менее изученным в сравнении с бурными алашордынскими годами. В казахстанской историографии о позднем Букейханове обычно вспоминают лишь в контексте его трагического финала, тогда как само его существование в Москве — под постоянным надзором, но все же в условиях относительной личной свободы — раскрыто крайне слабо.

Аккулы, опираясь на документы, переписку, ведомственные справки и разрозненные свидетельства, показывает сложную, почти камерную жизнь человека, лишенного политической субъектности, но продолжающего оставаться интеллектуальным центром притяжения для молодых казахстанских студентов и научной молодежи, приезжавшей в столицу. Пожалуй, впервые столь последовательно прослежены его занятия в научных учреждениях, его связи с издательствами, участие в подготовке словарей, редакторских работах, его контакты с этнографами и экономистами. Для исследователя становится очевидно, что Букейханов, вопреки административным ограничениям, сохранил значительный научный потенциал и не разрывал глубинной связи с культурной и интеллектуальной жизнью Казахстана.

Особенно важным выглядит то, что автор уделяет внимание бытовым и человеческим аспектам — от деталей переписки до описаний семейного круга, который, как показывают документы, стал для Букейханова едва ли не единственным пространством внутренней свободы.

Интересен и стоит внимания вывод, который он делает, сравнивая политические преследования царских и советских времен:

«Напомню, в Самаре лидер казахского национально-освободительного движения «Алаш» в течение 8 лет — с 1909 по 1917 год — вместе с семьей жил в доме князя В. А. Кугушева, который сохранился до сего дня. И это происходило при ненавистной царской империи, на свержение которой он посвятил добрую половину своей жизни. Напрашивается логический вывод: монархический режим России относился к своим непримиримым и заклятым врагам куда более гуманно и уважительно, нежели новая коммунистическая власть к своим, казалось бы, просто идеологическим оппонентам».

При всей очевидной пристрастности автора, при всех очень вольных обращениях с цифрами, при весьма неочевидных выводах о внешне- и внутриполитической деятельности Букейханова, книгу Султан-Хана Аккулы читать все же стоит. Не только потому, что она предлагает редкую попытку реконструировать малоизученные эпизоды биографии Алихана, но и потому, что добросовестно проделанную исследовательскую работу полезно изучить даже тогда, когда ты не согласен с идейными и мировоззренческими предпочтениями автора. В конечном счете отрицать или принимать эти взгляды — право каждого, ведь именно для этого мы и живем в свободном обществе, или, по крайней мере, к нему стремимся. О чем и мечтал при жизни Алихан Букейханов.

Фото из открытых источников