Нередко в современном политическом дискурсе поднимается в какой-то степени провокационный вопрос: могут ли представители нетитульной национальности, проживающие в Казахстане, в полной мере приобщиться, впитать в себя казахскую культуру? Каждый на этот вопрос отвечает, скорее, сообразно своим политическим взглядам. Но в истории Казахстана было немало граждан, кто своей жизнью и деятельностью давал четкий утвердительный ответ на этот вопрос.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Забытая землячка. Казахстанские страницы Цветаевой

Алматы на литературной карте мира

Усть-Каменогорск литературный: Абай и Михаэлис

Друг Шокана

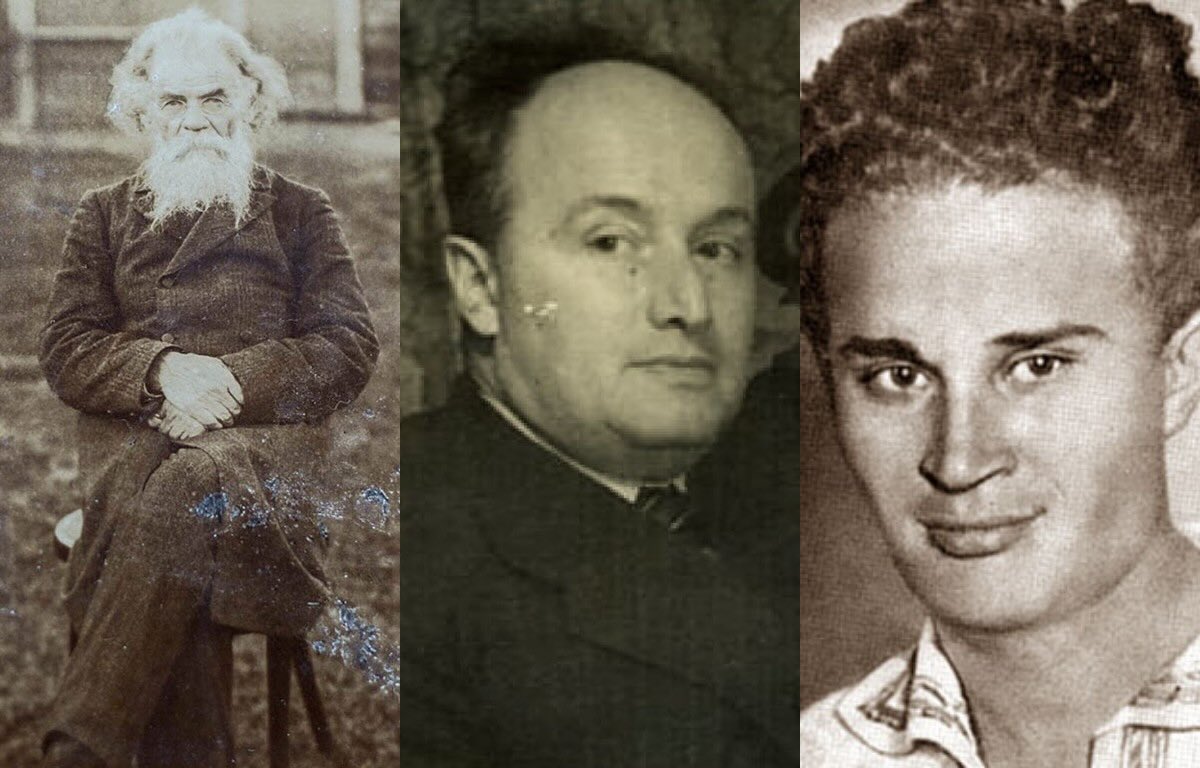

Первый, кого можно вспомнить навскидку — легендарный сибирский ученый, географ и этнограф Григорий Николаевич Потанин. Родившийся в Ямышевской станице в 1835 году, с детства он неплохо освоил язык степняков. В то время еще бытовало неписаное правило, согласно которому считалось обязательным для жителя степи и сибирского интеллигента знать язык номадов. Вот что писал в своих воспоминаниях сам Потанин: «В общем, жители Ямышевки, в том числе и наша семья, одинаково говорили и на русском, и на киргизском (читай, на казахском — прим. авт.) языках. Станичные девушки и парни дома и на улице пели и русские, и киргизские песни, соблюдали русские обычаи, придерживались и многих киргизских».

Жизнь по соседству и на стыке разных культур, видимо, определила его судьбу. Он стал известным исследователем, совершившим множество экспедиций в Тибет, Китай и страны Центральной Азии. Его научные труды охватывали самые разные области — от изучения растений до этнографических наблюдений. Потанин также вошел в число первых, кто стоял у истоков появления города Верный (ныне Алматы). Он участвовал в военной экспедиции под руководством майора Перемышльского, которая в итоге привела к основанию Заилийского укрепления — будущего города.

Связь Потанина с казахской культурой была неслучайной. Его семья еще в предыдущих поколениях поддерживала отношения с представителями казахской знати: его дед, Илья Андреевич, состоял в переписке с самим Абылай-ханом. С сыновьим уважением относился он к султану Чингизу Валиханову, с сыном которого, знаменитым Шоканом, его связывала крепкая дружба. К слову, как раз в материалах Шокана впоследствии была обнаружена рукопись друга, где упоминаются эпос «Козы-Корпеш» и сказка «Итыгиль», которую Потанин записал еще на Тарбагатае. Именно Григорий Николаевич рекомендовал Шокану поступать в Санкт-Петербургский университет. В то же время и Шокан в некоторой степени повлиял на становление интересов Потанина как профессионального этнографа. Поэтому сбор устно-поэтических произведений казахов становится одной из главных целей научных экспедиций великого русского ученого и путешественника. Значительная часть этих материалов записана им из уст народных сказителей. Только кончина Шокана Валиханова прервала их научные контакты. Григорий Николаевич принимал самое деятельное участие в подготовке первого издания его двухтомной книги, в частности, написал биографию своего рано умершего друга.

Уже после смерти Шокана Потанин одним из первых записал на русском языке эпос «Козы-Корпеш и Баян Сулу» и в 1913 году вынашивал идею организовать в Томске концерт казахской народной музыки. Его тесно связывали отношения с лидерами движения «Алаш» — Ахметом Байтурсыновым, Алиханом Букейхановым и Алимханом Ермековым. В 1917 году Потанин был почетным гостем на Первом всеказахском съезде, где его приветствовали как уважаемого «аксакала из Сибири». В те годы даже обсуждался вариант включения казахской автономии в состав Сибирской республики. Однако в 1920 году Потанин ушел из жизни в глубокой старости. Из-за возраста он уже не мог в полную силу высказываться и работать на политическом поприще. И остается только гадать, что бы он мог сказать о трансформациях казахской культуры уже в XX веке.

Командировка судьбы

Если брать другие примеры интеграций в казахскую культуру, то интересен пример и Евгения Брусиловского, хотя сейчас многими его опыт критически переосмысляется.

Выпускник Ленинградской консерватории, ученик великого Дмитрия Шостаковича отправился в Казахстан после окончания вуза. В 1933 году Брусиловскому предложили поехать в Алма-Ату на пару лет, взять под шефское крыло местную музыкальную жизнь. В те годы симфоническая музыка в нашей республике только зарождалась, и любой специалист с классическим европейским музыкальным образованием был на вес золота. Брусиловский поехал в обычную, казалось бы, служебную командировку. Впоследствии она изменила его жизнь и определила судьбу казахстанской музыки. Брусиловский стал ее классиком, написав первую казахскую оперу «Кыз Жибек» и десятки других симфонических произведений. Специалисты по сей день удивляются, как точно Брусиловский прочувствовал дух казахской народной музыки и развил ее традиции в музыке симфонической.

Брусиловский вспоминал: «Мне очень повезло, я еще успел познакомиться с Махамбетом и Наушой Букейхановыми, Кали Жантлеуовым, Диной Нурпеисовой и многими другими домбристами, свято сохранившими в далеких аулах народную музыку. Я еще успел услышать кобыз — оружие степных баксы. Конский волос делал звук его сурдинно-сдавленным, мистическим. Баксы знали его таинственную силу».

Евгений Григорьевич провел масштабную этнографическую работу. Причем его случай погружения в казахскую культуру особый — ведь он и близко не был уроженцем здешних мест. Еврейский паренек из Ростова (пусть и из обрусевшей семьи), воспитанный в русской классической традиции Дмитрия Шостаковича и учеников Николая Римского-Корсакова, нащупал невидимую, точнее, неслышимую непосвященному уху связь знакомых ему мелодичных традиций с новыми для себя казахскими. Брусиловский понял, что между русской и казахской музыкой много общего, внешне сходного — это диатоничность, плагальность, куплетная форма песенного изложения и многое другое, но в то же время казахская музыка живет по своим канонам и ее надо изучать основательно и серьезно.

В последнее время много пишут о его непростых отношениях с Ахметом Жубановым. Причем часто эти рассуждения ведутся через новомодную ныне «деколонизационную» оптику. Мол, Брусиловский относился к казахской народной музыке в к равно со своего «имперского» высока. Думается, если бы все имперцы вдохновлялись казахской культурой также, как и Брусиловский, национального вопроса в Казахстане не существовало бы в принципе. А трения Жубанова и Брусиловского — это типичный конфликт двух талантливых людей. Оба одарены и амбициозны, но по-разному видят дело, которому служат. Мы уже писали неоднократно и о мемуарах Брусиловского, и о сериале «Вальс на ветру», где подробно освещена тема непростых отношений двух классиков. Можно ознакомиться и с этими произведениями, дабы составить свое представление об этом вопросе. Ясно одно — удалить Брусиловского из казахской культуры не удастся даже самым отчаянным «деколонизаторам».

На берегу Иртыша

Сегодня не столь широко, как Брусиловский, в Казахстане известен поэт Павел Васильев. Увы, ныне царит не литературоцентричная эпоха. Хотя в прошлые годы его имя для читающей публики было весьма хорошо знакомым и вызывающим большой интерес. Новым поколениям о нем явно следует напомнить. А равно и о его вкладе в казахскую культуру и в диалог русской и казахской культур.

В случае с Васильевым уместно вспомнить поговорку о том, что все мы родом из детства. Павел Васильев был коренным жителем Казахстана уже в третьем поколении. Его дед осел в Павлодарском уезде еще в середине XIX века. Отец, Николай Корнилович Васильев, получил образование в Семипалатинской учительской семинарии. Мать, Глафира Матвеевна (в девичестве Ржанникова), происходила из Пермской губернии и окончила Павлодарскую прогимназию — по меркам провинциального города тех лет это было довольно престижное образование. Она владела французским языком, хорошо знала русскую и мировую литературу. Именно от нее, как считают, Павел, которого в семье звали Паней, унаследовал любовь к книгам.

Детские годы Васильева во многом предопределили его путь поэта, в чем-то даже напоминающего казахских акынов. Из-за частых переводов отца-педагога, которого власти направляли в те районы, где остро не хватало специалистов, вся семья вела почти кочевой образ жизни. Павел родился в Зайсане, затем были переезды в Сандыктау, Атбасар, Петропавловск и Омск. В последнем Николай Корнилович был мобилизован в армию Колчака. Только после завершения Гражданской войны семья вернулась в Павлодар, где и обосновалась окончательно. Они поселились в скромном домике родителей Николая Корниловича, рядом с Иртышом — сегодня на этом месте расположен дом-музей поэта.

Быт семьи был прост: всего две жилые комнаты, сени и пространство за печкой. Жили Васильевы по средствам, без излишеств, но с тягой к культуре и знаниям. В доме имелась добротная мебель и неплохая библиотека. Именно в этих условиях и формировался поэтический дар Павла, который, путешествуя вместе с семьей, с детства впитывал атмосферу степи, знакомился с жизнью и традициями казахов — все это потом легло в основу его поэтических образов.

Многие казахские писатели и литературоведы отмечают богатый вклад Васильева в популяризацию казахских обычаев. Ведь, по сути, Васильев был одним из первых, кто продвигал казахский фольклор в русскую и советскую литературу. Павел Николаевич сделал большой вклад в нанесении Казахстана на литературную карту мира.

Начав с обработок с народных стихов, сказаний и песен, Васильев пошел еще дальше. Часто бывая на айтысах, Васильев хорошо узнал принцип построения традиционных казахских стихов и кюев — терме, шертпе. И впоследствии он решил попробовать написать в стилистике казахских стихов, но на русском языке. Правда, под пседонимами — Мухан Башметов и Амре Кишкенали.

Прожив очень короткую жизнь, Павел Васильев познал и головокружительный взлет, и стремительное падение. Причем все это в считанные годы. В начале 1930-х он входил в число самых популярных поэтов СССР. Его талантом восхищалась Наталья Кончаловская, а Осип Мандельштам и вовсе говорил: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и Васильев». Но уже к середине десятилетия власти сменили милость на гнев. В прессе его нещадно травили, про Васильева сняли пасквильный фильм «Партийный билет». Далее последовал арест, потом неожиданное освобождение на два года, ну а в «черном» 1937-м последовал расстрел. Лишь в годы оттепели Павел Николаевич был реабилитирован, а его творчество вернулось народу.

Увы, сегодня об этих деятелях отечественной истории вспоминают куда реже, чем они того заслуживают. Хотя именно они больше всего достойны занесения в национальный «иконостас». Журналисты, блогеры, политологи периодически спорят, как нам именоваться: казахстанцами или казахами (с добавлением происхождения). Если уж по чести, то это дело двадцать пятое. А уж примеры, как любить свою Родину (первую или вторую) и служить своей культуре, у нас под боком — Потанина, Брусиловского и Васильева. И ведь они далеко не единственные.

Фото из открытых источников