«Я отказался от темы «Тюркизмы в «Слове» — понял, что узкая специализация продуктивна в математике, а не в человековеденьи. «Слово» нужно читать не коллективом МЫ (Славист, Тюрколог, Историк, Поэт и др.), а коллективом Я. Те же персонажи, но объединенные в одной личности.

Читать «Слово» мне помогало природное двуязычие, знание культурных взаимоотношений Руси и Поля, увлечение этимологией я, может быть, чувство слова и образа, выработанное упражнениями в версификаторстве»

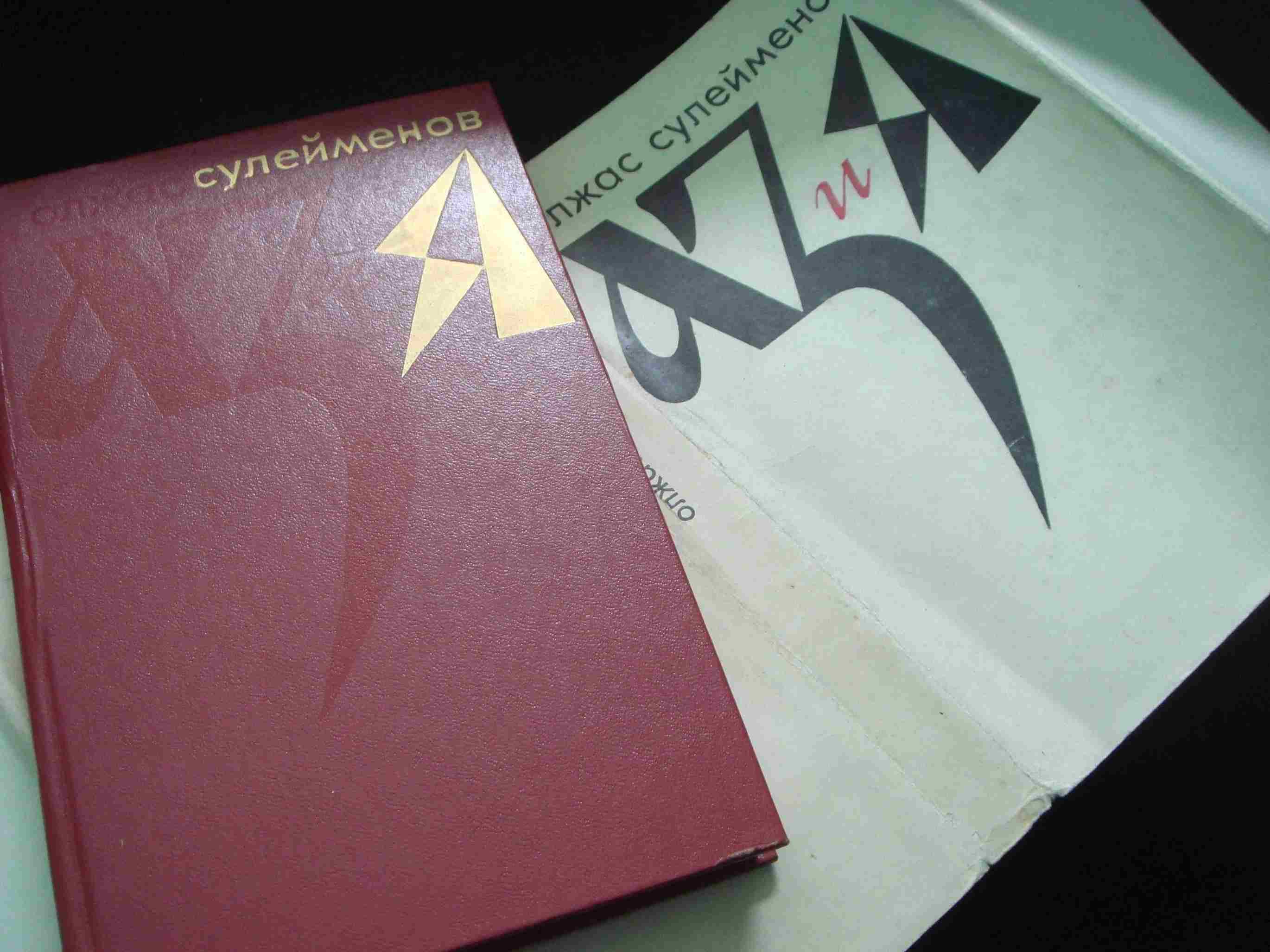

Олжас Сулейменов, предисловие к «АЗ и Я»

В 1975 году в московском издательстве «Наука» вышла книга, которая неожиданно для многих стала культурным событием. Труд Олжаса Сулейменова «АЗ и Я. Книга благонамеренного читателя», начавшийся как размышление над «Словом о полку Игореве», оказался не столько филологическим разбором, сколько заявлением о праве народов Степи на собственное место в исторической памяти.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Улус Джучи: с чего начинается Родина

Затерянный город. Судьба многострадального Талхиза

Автор — поэт, геолог-инженер, гражданин большого государства — осмелился вступить в диалог с укоренившимися научными школами, не с позиции вражды, а с позиции культурной справедливости. Книга шла вглубь текстов, слов и корней — чтобы восстановить утерянные смыслы, чтобы напомнить: история Евразии была общей.

Главный нерв книги — попытка услышать в древнерусском памятнике не только славянское, но и тюркское звучание. Сулейменов показывал: культура Древней Руси не была изолированной. Через язык, символы, образы в ней звучали отголоски соседних миров — половецкого, кипчакского, кочевого. Он не утверждал, что «Слово» — тюркский текст. Он говорил: оно родилось на стыке культур.

И это было важно: не академическая новизна, а сама установка на равноправие исторических субъектов. Евразийская степь в его интерпретации — не варварский фон, а полноценный участник исторического процесса. Не периферия, а центр собственной оси.

Официальной травли не было, но и открытой дискуссии не случилось. Книга вышла тиражом 15 тысяч экземпляров, разошлась стремительно — и была фактически вычеркнута из научного и литературного поля. Ни одной рецензии в профильных изданиях. Ни одного публичного ответа от специалистов. Только негласный запрет: не цитировать, не обсуждать, не поддерживать.

Сам Сулейменов позже вспоминал, что в течение пяти лет его не печатали. Поэт, прошедший школу «Литературной газеты» и одобренный лично Твардовским, вдруг оказался вне круга дозволенного. Причина была проста: он заговорил не только как художник, но как представитель иного взгляда на историю.

«АЗ и Я» не была агрессивной книгой. Напротив, она написана языком вежливого несогласия. Но именно этот тон — уважительный, доброжелательный — делал ее опасной. Автор не боролся, он убеждал. Не разрушал, а вскрывал забытые пласты. Он не противопоставлял русское и тюркское, а соединял. В этом и заключалась сила текста: он не требовал, а предлагал — подумать иначе, услышать других, признать сложность общего прошлого.

Сегодня, спустя полвека, «АЗ и Я» не устарела. Она стала тем редким примером культурного документа, который не исчерпывается эпохой. Это не только спор с академической школой. Это акт культурной субъектности. Не национализм, а восстановление баланса. Не отрицание, а признание — своей истории, своей роли, своего голоса.

Олжас Сулейменов не ставил под сомнение значение «Слова о полку Игореве» как памятника древнерусской литературы. Его цель была иной: показать, что в тексте могли сохраниться следы тюркского языкового и культурного влияния. Он не отвергал принятые интерпретации, но предлагал взглянуть на них шире — с учетом исторической многослойности Евразии. Такой подход не разрушает традиционные представления, а дополняет их, открывая возможность для более глубокого и комплексного прочтения древнего текста

Его книга стала началом большой внутренней работы для всех, кто чувствовал себя частью молчаливой истории. И в этом — ее главная заслуга.

Фото из открытых источников