Традиционная интерпретация басмачества как исключительно «национально-освободительного движения» против советской власти представляется односторонней и идеологизированной. В действительности, движение имело сложный социально-классовый и этнический состав, в котором переплетались интересы бывшей родовой аристократии, духовенства и части торгово-землевладельческих слоев.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Стратегическая беспомощность. Как не стать объектом чужой воли

Басмачи как прокси-войска Британской империи

После ликвидации ханских структур и введения советской администрации в Туркестане произошла глубокая социальная трансформация: декханское, оседлое земледельческое население получило политическое равноправие с кочевыми и полукочевыми группами, ранее обладавшими фактическим господством. Для значительной части кочевой узбекской и туркменской знати это означало не только потерю власти, но и символическую девальвацию их статуса — в обществе, где родовая иерархия веками была основой социального порядка.

Таким образом, басмачество в своей первоначальной фазе имело ярко выраженный классовый и реставрационный, а уж потом контрреволюционный характер. Оно стремилось не к созданию «независимого народного государства», а к возврату дореволюционной социальной иерархии, при которой кочевая аристократия господствовала над оседлыми земледельцами. Именно поэтому борьба носила столь ожесточенный и избирательный характер: показательные расправы над декханами и сельскими активистами, поддержавшими советские реформы, служили способом удержания прежнего страха и подчинения.

Этнический фактор лишь усиливал классовое противостояние. Кочевые и полукочевые узбекские, туркменские и частично киргизские роды противопоставляли себя оседлым таджикским и узбекским земледельцам. В условиях политического вакуума и неустоявшейся советской власти этнические различия были переосмыслены как знаки социальной принадлежности. Таким образом, этничность выполняла функцию классового маркера, определяя границы «своих» и «чужих».

Советская власть, проводя политику ликвидации феодальных пережитков, объективно разрушала основу степной и племенной знати. Поэтому басмаческое движение, несмотря на лозунги религиозного и национального содержания, по своей сути выражало интересы лишенного привилегий господствующего класса, который пытался вернуть утраченное положение, используя традиционную мобилизацию через ислам и родовые связи.

В отличие от Туркестана и Ферганы, где басмачество опиралось на родовую аристократию и исламское духовенство, в казахском обществе подобного социального фундамента для вооруженного сопротивления советской власти не существовало. Причина кроется в иной социальной структуре казахского этноса и в особенностях его исторической эволюции.

К началу 1920-х годов традиционная степная иерархия — родовая знать, бии, султаны — уже была во многом растворена в новой системе отношений, начавшейся еще с реформ XIX века. Казахское общество, несмотря на существование жузов и родов, не имело той классовой поляризации, которая характеризовала узбекские и таджикские оазисы. Основная масса населения вела схожий полукочевой образ жизни и не имела выраженного деления на землевладельцев и безземельных.

Советская власть, приходя в Казахстан, не разрушала сложившийся баланс, а скорее встраивала традиционные формы самоуправления в административную систему. Поэтому идеи «реванша» и «восстановления утраченных прав», характерные для басмачей в Бухаре и Фергане, не имели под собой социальной почвы.

Кроме того, религиозный фактор в казахской среде играл значительно меньшую мобилизационную роль. Ислам здесь не носил ортодоксального характера, а тенгрианские и шаманистические элементы, сохранявшиеся в культуре, не создавали предпосылок для джихада или религиозной войны против советской власти. Это отличало казахскую степь от густонаселенных исламских центров Средней Азии, где духовенство могло выступать как политическая сила.

Именно поэтому в Казахстане не возникло массового антисоветского движения басмаческого типа. Отдельные вооруженные выступления, такие как восстания 1916 года или локальные мятежи начала 1930-х, носили не феодально-контрреволюционный, а социально-экономический характер, связанный с насильственной коллективизацией и конфискацией скота. Они не имели родоплеменной аристократии в качестве руководящей силы, а тем более — идеологии «священной войны».

Таким образом, отсутствие в казахском обществе классовых и религиозных разломов, характерных для оседлых областей Средней Азии, предопределило невозможность басмачества как массового феномена. Казахи, обладая уравненной социальной структурой и отсутствием угнетенной касты земледельцев, восприняли советские преобразования не как покушение на статус, а как естественный переход в новую форму управления.

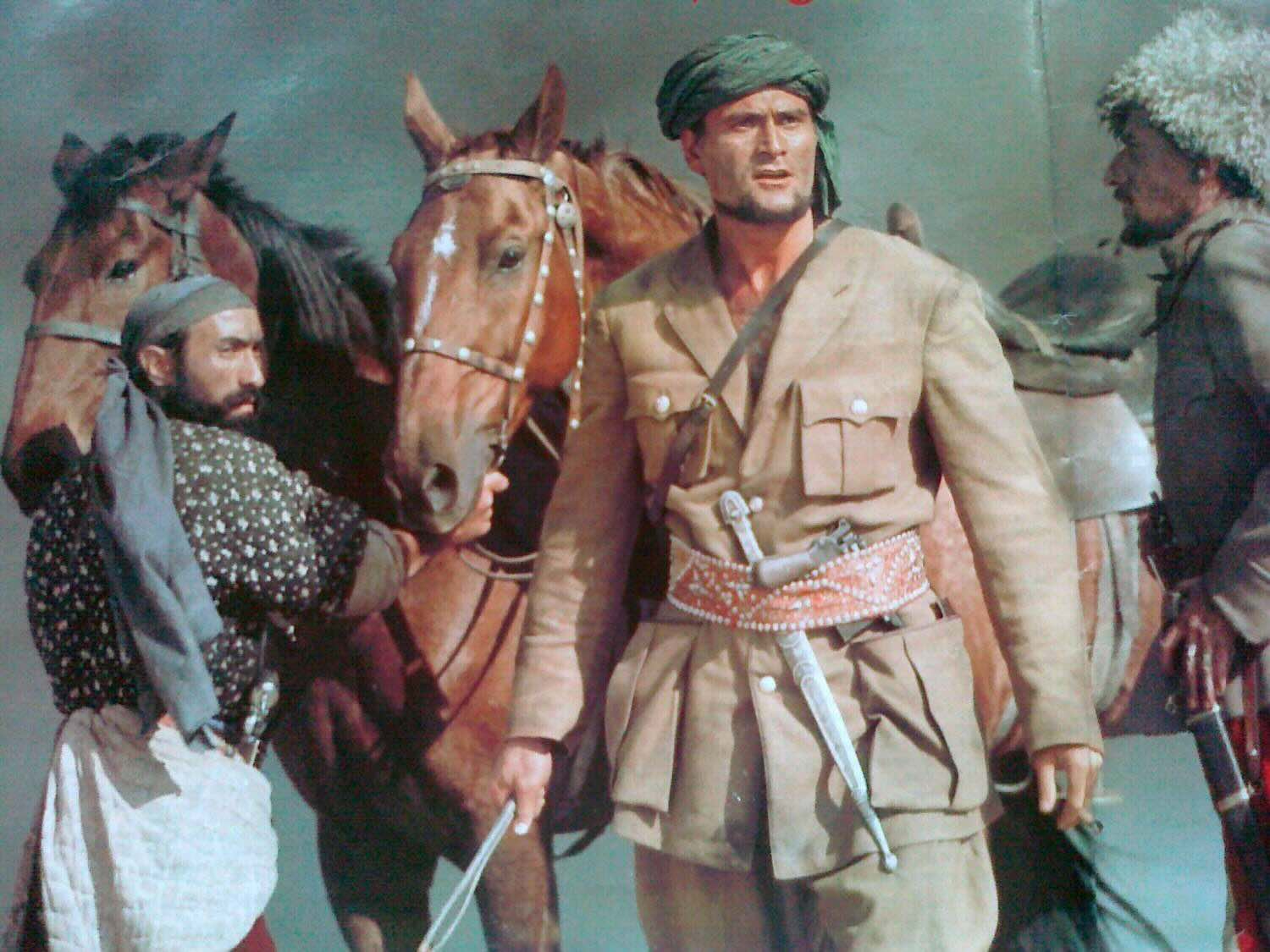

Фото из открытых источников