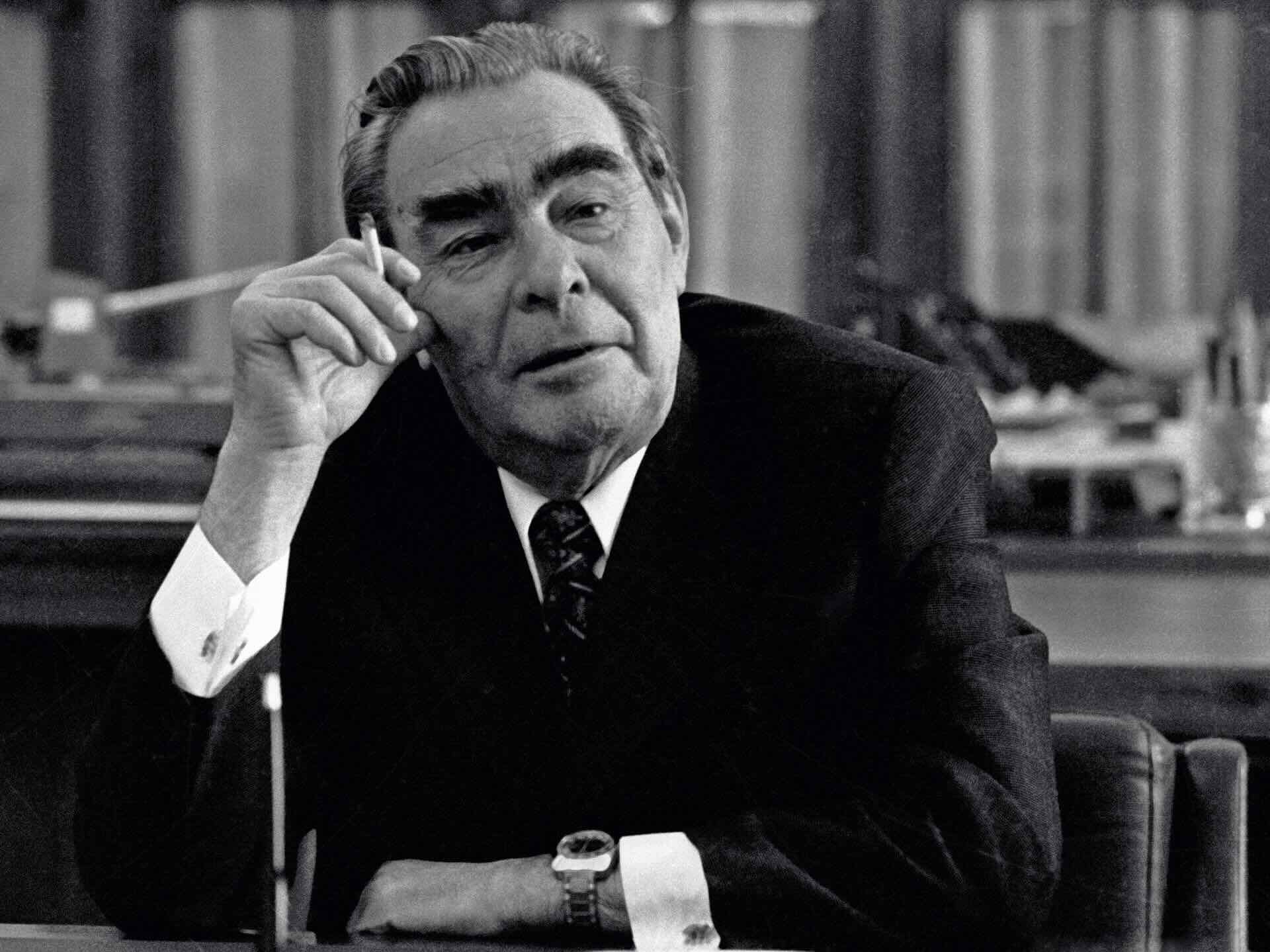

Часто публицисты, журналисты, блогеры, специализирующиеся на истории Казахстана, предпочитают брать в качестве тем для своих материалов вполне конкретные периоды, которые заведомо вызовут большой интерес, а при правильной подаче — еще и драгоценный хайп. Разброс широкий: от восстания Кенесары до Туркестанского легиона, от деятельности Алаш Орды и репрессий до декабрьских событий 1986 года и т.д. И многие периоды остаются немного в стороне от пристального внимания публицистов. А зря: период в истории Казахстана семидесятилетней давности очень даже заслуживает внимания, ведь в каком-то смысле он стал переломным. Речь идет о времени правления нашей республикой Пантелеймоном Пономаренко и Леонидом Брежневым.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Время попкорна: «совесть нации» или заложник старой схемы

Как Усть-Каменогорск едва не стал казахстанской Венецией

Оскал перестройки. Как Горбачев зачистил Кунаева

В каком-то смысле это можно назвать «украинским периодом» в истории советского Казахстана. Несмотря на то, что максимальный взлет политической карьеры Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко случился в Белоруссии, этнически он — кубанский украинец. А об украинских корнях Леонида Ильича знают все, хотя многими исследователями его жизни эта теория в последнее время оспаривается. Впрочем, сегодня это неважно.

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко (1902–1984) — видный советский партийный администратор (партизанская деятельность в годы войны, руководящие посты в Белорусской ССР и Центральном аппарате). В феврале 1954 года он был назначен первым секретарем ЦК КП Казахской ССР — приход Пономаренко совпал с началом массовой кампании по освоению целинных и залежных земель и с перестановками в республиканском руководстве. Собственно, именно из-за активного противодействия идее «покорения целины» и был снят с должности многолетний первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов. Сегодня многие исследователи пишут, что Шаяхметов понимал все риски этого проекта и предвидел, что это приведет к сильному истощению почв осваиваемых районов. Тем не менее, тогда это было не так очевидно. Тем более, что ситуация назрела. Положение советской деревни в поздние сталинские годы было, мягко говоря, плачевным.

Колхозник был обременен непомерными налогами, медленной техникой и беспросветностью будущего: «безграмотность и беспомощность руководителей… отсутствие специалистов, низкая урожайность, бескормица и падеж скота, почти полное отсутствие механизации и электроснабжения», — так описывалась сельская действительность. Колхозникам почти не выдавали зарплату, промтоварами снабжали крайне плохо. Техническое развитие же почти полностью было направлено в русло военной промышленности, поэтому комбайны, тракторы и прочая техника не обновлялись на селе десятилетиями. Производительность труда падала, крестьяне не были заинтересованы в результатах собственного труда.

Целинная кампания должна была одновременно стать и новой «стройкой коммунизма», и действительно решить на новом уровне продовольственную проблему в СССР.

Как это было принято тогда, начиная любой крупный экономический проект, ставка делалась на экстенсивный способ производства. Приоритет — резкое расширение пахотных площадей и индустриальная инфраструктура (элеваторы, склады, сети) за счет перераспределения техники и людских ресурсов из европейной части СССР; это стало центральным направлением экономической политики в республике. Чаще всего приводят один пример безалаберного освоения степных пространств — при засеивании тамошних почв злаковыми культурами крайне не рекомендуется, вспахивая, переворачивать грунт. Желательнее, засеяв семена, класть грунт плодородным слоем вниз, а не вверх. В противном случае плодородный слой будет снесен степными пыльными бурями. И время показало правоту этого опасения. После череды неурожаев на целине эту системную проблему придется устранять известному агроному Александру Бараеву. Но системная ошибка даст свои печальные плоды и Советский Союз долгие годы вынужден будет закупать зерно за рубежом.

Однако поначалу все выглядело довольно оптимистично. Было создано свыше трехсот новых зерновых совхозов. Урожай пшеницы составил 7,5 миллиона тонн, или почти полмиллиарда пудов, — вдвое больше, чем в среднем за пять предыдущих лет. Чтобы население почувствовало эту победу, с середины пятидесятых годов хлеб в общественных столовых начали подавать бесплатно.

Об отношении казахов к целинной эпопее спустя много лет будет написано в легендарной книге Леонида Брежнева «Целина». Напомним, фактически книгу написали журналисты Анатолий Аграновский и Виталий Игнатенко. Тем не менее, в том, что основные мысли, изложенные там, принадлежат самому Брежневу, сомневаться не приходится.

«Не могу не отметить, что казахи в целом, в подавляющем своем большинстве, с огромным энтузиазмом и одобрением встретили решение партии о распашке ковыльных степей.

Подъем целины для казахов явился задачей нелегкой, ведь долгие столетия казахский народ был связан со скотоводством, а тут многим и многим предстояло сломать весь прежний уклад жизни в степях, стать хлеборобами, механизаторами, специалистами зернового хозяйства», — хоть и с кучей оговорок и идеологизмов, но скептическое поначалу отношение коренного населения к этому проекту было обозначено.

При этом изображать Пономаренко исключительно как прокуратора с соответствующим отношениям к «туземцам» было бы ошибочным — по крайней мере, данные говорят об обратном. В мемуарах Динмухамеда Кунаева «От Сталина до Горбачева» он рассказывает о том, как Пономаренко максимально старался вникнуть в местные дела. В том числе и на культурном поприще.

Любопытно, что именно в 1954 году, вскоре после назначения Пономаренко первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, в Алма-Ату из Москвы вернулся Мухтар Ауэзов — туда он был вынужден уехать из-за чрезмерного рвения некоторых местных критиков. В воспоминаниях Кунаева описан эпизод, когда он вместе с Пономаренко, незадолго до его отставки, гостил у Мухтара Омархановича, беседуя за дастарханом с ним и другими представителями литературной среды.

«Вообще, надо отметить, что Пономаренко стремился установить тесные контакты с ведущими казахскими писателями. Я сам был очевидцем, как Мустафин, Мусрепов, Ауэзов, Муканов подолгу беседовали, иногда часами, бывая у него на приеме… А сам Пономаренко тщательно изучал историю, быт, традиции казахского народа и внимательно читал лучшие образцы казахской поэзии и прозы», — писал Кунаев.

В брежневских мемуарах косвенно упоминается и о деле историка Ермухана Бекмаханова.

«Помню, какой шум был поднят вокруг роли некоего Кенесары. Вначале объявили его прогрессивным деятелем, выступавшим за объединение Казахстана с Россией. Потом нашли документы, показывавшие, что был он реакционер и объединения не одобрял... Не хочу ворошить старую историю, да и специалистом в этой области себя не считаю, а волновало меня другое. Баталии, которые навязывали некоторые демагоги, привели к тому, что из республики были вынуждены уехать такие выдающиеся люди, как писатель Мухтар Ауэзов и академик Каныш Сатпаев.

Мы помогли им вернуться в Алма-Ату. Замечательному ученому Канышу Имантаевичу Сатпаеву принадлежат громадные заслуги в развитии производительных сил Казахстана. Мухтар Омарханович Ауэзов — признанный классик казахской литературы. С благодарностью вспоминаю этих людей, с которыми часто встречался, тесно сотрудничал и просто по-человечески дружил. В беседах мы говорили о том, что любые крайности вредны. Забывать устное творчество, любимее народом, тоже нельзя. «Ленинградцы, дети мои!» — эти крылатые строки Джамбула памятны всей стране. Пусть творчество акынов живет и развивается в общем русле национальной казахской и многонациональной советской литературы», — писал Леонид Ильич.

Плюс ко всему, правление Брежнева и Пономаренко в республике совпало с тем, что историки называют поворотом экономики лицом к человеку. Середина 1950-х — время дуумвирата Хрущева и Маленкова. И именно с именем последнего и связывают меры, которые позволили крестьянам и горожанам вздохнуть чуть-чуть свободнее. Разрешено было увеличить личные приусадебные участки колхозникам, был снижен сельхозналог, да и в целом в экономике сделали упор на легкую, пищевую промышленность.

Своеобразным памятником этому экономическому повороту стоит открывшийся в то время в Алма-Ате гастроном «Столичный», работающий по сей день. В тот период массово открывались такие продовольственные магазины на большое количество покупателей с большим ассортиментом.

Увы, долго это не продлилось. Более радикальный в экономических вопросах Хрущев, оттеснив Маленкова, в буквальном смысле своими нововведениями рубежа 1950-1960-х помножил эти достижения и послабления на ноль. И если в середине 1950-х сельское хозяйство совершило рывок и буквально ожило, то к 1963 году селяне вновь лишились всех мотиваций к хорошей работе. Результатом стал непрекращавшийся вплоть до конца СССР сельскохозяйственный и продовольственный кризис.

Кунаев припоминает мнение Пономаренко о Хрущеве в мемуарах: «Учтите, это увлекающаяся натура. Многие вопросы он ставит неглубоко, всесторонне не продумывая. … Хрущев органически не выносит людей, более способных и более знающих, чем он сам…». Это впоследствии его и сгубило — в политическом плане. Сменивший Хрущева Брежнев в работе придерживался других правил, но это тема для совершенно иного разговора. К слову, именно с Казахстана у Брежнева и началось восхождение к вершинам власти. А ведь, по сути, ему сказочно повезло, что в период его руководства республикой целина давала неплохие урожаи. Казахстану же повезло, что во главе его в тот период оказались понимающие люди, отдававшие себе отчет, что работают в республике с иным менталитетом, иной культурой. Во многом симпатии Брежнева к Казахстану еще не раз сыграют свою позитивную роль.

И как бы ни были сложны 1950-е годы, это переломный момент, когда власть в Казахстане постепенно стала переходить в руки деятелей титульной национальности. Именно тогда на политическую авансцену вышли и Динмухамед Кунаев, и Жумабек Ташенов, и многие другие. Это постепенно превращало партийных и государственных деятелей в национальную чиновничью элиту. Спустя десятилетие они станут полновластными хозяевами в республике. Да, до полноценной государственной самостоятельности было еще далеко, но во многом благодаря школе партийной жизни со столь разными представителями Центра и был приобретен тот опыт, который пригодится нашей республике уже на сломе исторических эпох. Как покажет история, элиты далеко не все других советских республик вынесли полезные уроки из этих непростых лет.

Фото из открытых источников