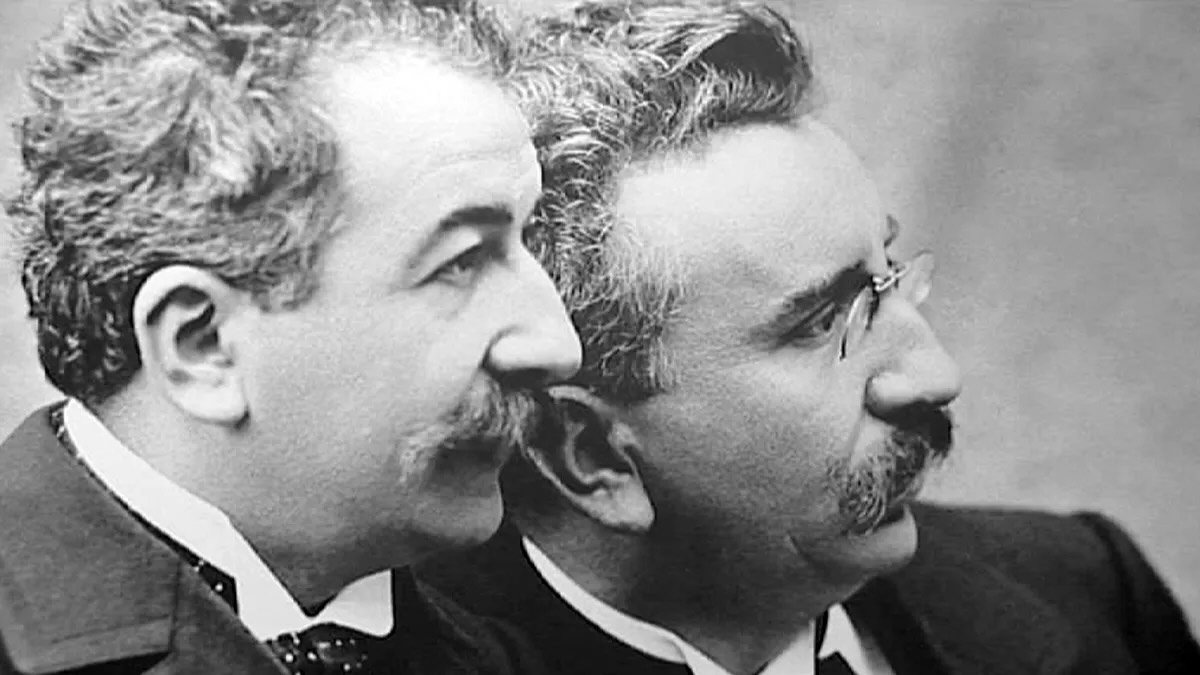

Театр 2act стал настоящим событием в культурной жизни Алматы в последние два года. Их постановки «Bruderchaft», «Мне не смешно», «Лучший сотрудник вечности» неизменно собирают полные залы. Далеко не всем театрам такое удается — тем более независимым. Какой была дорога к успеху, мы поговорили с основателями театра и его главными актерами — Виталием и Юлией Шенгиреевыми.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Он промчался как яркая комета. Прощание с мастером

Алексей Шемес: Я искал Спилберга!

— За два года вам удалось создать театр, который серьезно потеснил конкурентов на поприще независимых театральных площадок. Может быть, есть какой-то секрет успеха у вас или же принципы, благодаря которым вы заняли то место, которое занимаете сейчас?

— (Виталий) Ответ довольно прост: потому что не было другого выбора. Когда мы приехали осенью 2022 года, я просто пошел по Арбату, заходил в каждое кафе, стучался и говорил: «Здравствуйте, я режиссер, приехал из России, у меня есть пара проектов. Вам интересно?» Мне неохотно отвечали: « А что у вас есть? Мы вам, наверное, перезвоним». Недавно снова был в этом кафе и просто там пообедал — того человека, с кем я беседовал, там не было. Но сам факт, что тогда я даже не мог позволить себе обедать там, довольно красноречиво говорит о ситуации. Потом пошли по театрам — пара театров нам помогла, откликнулась — мы стали пробовать что-то там делать. В эмиграции я быстро понял, что кроме театра я ничего не умею. Со временем я научился электронике, некоторым другим вещам, но глобально именно театр — моя профессия. Полные залы на наших спектаклях подтверждают, что, наверное, я это умею делать неплохо. Или же маркетинг хороший, чему я тоже в огромной степени научился здесь.

— За короткое время вы довольно успешно раскрутились, так в чем же секрет такого хорошего маркетинга?

— Когда я учился на режиссера, у меня были в программе всего две пары, посвященные менеджменту. На одной паре я уяснил, что такое канва, благодаря которой я создаю дизайн и все остальное. А на другой, что «вы никому не нужны, и вам нужно искать деньги самим». Ищите компании, ищите фандрайзинг — чем больше о вас услышат, тем лучше. Кстати, именно поэтому я отказался от эксклюзивных контрактов с некоторыми билетными сервисами, которые предлагали нам быть только у них. Чем больше звучит имя театра «2act», тем это будет лучше. И я могу сказать, что пока нам везет. Конечно, в совокупности с тем, что мы роем землю лицом, днюем и ночуем в театре — пилим, моем, клеем стулья. Так часто бывает, что в независимом театре его худрук наравне со всеми клеит стулья и моет полы. Ну и отдельное спасибо, конечно, людям, которые «подсаживаются» на наш театр и постоянно ждут чего-то еще. И еще, конечно, они неимоверно нам помогают. Кто-то деньгами, кто-то работой — например, с переездом нашего театра на новую локацию нам очень помогли: покрасить, потаскать помосты — все с удовольствием и большой охотой делают. Наверное, мы сами продуцируем большую энергию и люди тоже заряжаются и помогают нам. Самое главное — я не прошу людей делать то, чего не делал бы сам!

— В ваших постановках виден определенный почерк. Откуда он взялся? Расскажи про свой творческий бэкграунд.

— Я родился на Урале, в Челябинской области, в городе Магнитогорск. Как говорилось в известном меме «Ни магнитов, ни гор — 3 из 10». Однажды в этот город приехал известный театральный педагог из Петербурга Григорий Михайлович Козлов. Он выпустил пять курсов в Петербурге и шестой курс решил набрать в провинции. Этот удивительный человек внешне напоминает лешего — очень запоминающаяся внешность. И моя мама говорит: «А поступай к нему на курс!»

Я тогда о нем ничего не знал, понятия не имел, чем он занимается, но поступил на этот курс. Там же познакомился со своей будущей женой Юлей. Козлов все-таки передал нам какое-то ощущение театра, какое-то щемящее чувство, тонкое восприятие этого мира. Помню, как он плакал на нашем выпускном спектакле. Я увидел, что в возрасте сильно за 60 можно оставаться таким открытым и раненым творчеством.

Еще преподавательница из Красноярска Надежда Павловна Лаврова — очень жесткая тетка. Пожалуй, именно она сделала из нас с Юлей актеров. Мы закончили актерский курс. Потом я поработал в государственном театре и научился там будничному ремеслу этой профессии.

— А что на сегодняшний день представляют из себя провинциальные государственные театры в России?

— Касательно Магнитогорска я могу сказать, что это было неплохое время — 2010-е годы. Там была очень неплохая труппа. Мы попали в тот период, когда там был очень хороший худрук, двадцать лет уже руководивший этим театром. Когда он ушел, труппа постепенно начала разваливаться: появились нехорошие вещи, связанные с алкоголем, прочими вещами, не совместными с театром. Но когда мы только начинали, это было «вау». Заслуженные артисты учили тебя, неопытного, прямо на сцене. До сих пор я списываюсь со своими коллегами. Как молодые актеры мы, конечно, много «дурачились», делали злые зубастые капустники. Сейчас, конечно, другое время.

После Магнитогорска я попал в другой театр в одном из северных городов. Там я начал многое делать самостоятельно, из-за чего навлек на себя гнев всей труппы. Руководство театрала пеняло им: «Почему вот он что-то делает, а вы ничего не делаете?»

Потом я учился в Самаре у питерского мастера Анатолия Аркадьевича Праудина, который несколько лет возглавлял театр «Балтийский дом». Он научил меня очень главному принципу: если ты не уважаешь свое творчество, оно никому не будет интересно. Это как в кулинарии: если ты готовишь блюдо тяп-ляп, есть его никто не будет.

Если говорить о том, кто еще на меня повлиял, то мне нравится то, что делает Юрий Николаевич Бутусов. У него особый подход: он как будто заново структурирует пьесу. Смотрел много спектаклей Дмитрия Крымова. Этот режиссер мне не близок, но для развития и поддержания определенного уровня его смотреть нужно обязательно. А вообще, определенный универсальный подход к творчеству высказал когда-то Тарантино: снимите фильм, который вы сами хотели бы посмотреть. Вот по такому принципу я делаю спектакли.

— В театральные вузы люди часто идут, представляя себя в будущем звездами. Но судьба провести всю жизнь в провинциальном театре не считается ведь самой удачной?

— Это интересный вопрос. Я думаю, все в той или иной степени рассчитывают на актерскую удачу. Сыграю маленькую роль — заметят, позовут на большую роль, еще раз заметят — позовут в столичный театр. А дальше заживу. Помните короткометражку Жоры Крыжовникова с Тимофеем Трибунцевым? Вот так примерно люди рассуждают.

Хотя я так не думал. Я-то расчитывал, что эта профессия позволит мне много путешествовать. В общем-то так и получилось!!

Вместе с тем я знаю много людей, которые как после учебы пришли в один театр, так там до сих пор и служат. Они испытывают большое уважение и благодарность к месту своей работы, но при этом, как правило, не имеют собственного мнения. Стало плохо в театре — такой период, плохой режиссер — такой период, скоро пройдет. Кто-то дорабатывает так до пенсии, кто-то уезжает в Москву и теряется.

Но мой личный опыт показывает: в какой-то момент с учителями нужно расходиться, идти разными дорогами. В противном случае ты продолжаешь путь своего учителя, а не ищешь свой.

— А нет ли у таких актеров, которые всю жизнь на одном месте, ощущения напрасно прожитой жизни, разочарования?

— (К разговору подключается жена Виталия, ведущая актриса и сооснователь театра Юлия Шенгиреева) Нет. Я сама была в таком положении: если я играю хорошие роли, если меня все любят, продвигают, то чего же мне от добра добра искать. Но в определенный момент все это кончается — и лет в 50-60 ты вдруг понимаешь, что на тебя попросту нет ролей. И очень печально видеть хороших актеров, оставшихся не у дел.

Мне в этом плане повезло, потому что Виталик меня постоянно двигает. Вот кто, кроме него, предложил бы мне сразу Жанну Д’Арк? И ведь получилось! Хотя какие сомнения у нас возникают в начальный период работы над спектаклем. Вот когда мы делали спектакль « Любовь. Письма», я недоумевала: что, полтора часа будем письма читать? И ведь читаем! И люди ходят!

— Как же началась алматинская глава вашей истории?

— (Виталий) Мы много об этом рассказывали. 2022 год, война, мобилизация, и мы принимаем очень непростое для себя решение об отъезде. Парадокс, но именно в таких экстремальных условиях начала сбываться наша мечта о собственном театре. Это до сих пор для меня загадка. Было просто огромное желание заниматься театром. Одна площадка — арт-убежище «BUNKER» — нас приняла, большое им спасибо, другая собрала вместе всех творческих релокантов и перезнакомила нас друг с другом. Я представил там проект своих «слепых читок», — таким образом в нашей команде появился Ваня Кривушин, Злата Сербина, и ты, кстати сказать (наш автор и интервьюер Константин Козлов занимается актерским мастерством — прим. ред.)! А потом уже и многие другие!

— За что вам большое спасибо!

— Спасибо алматинскому театральному комьюнити за то, что приняло нас и сказало: «Мы вам поможем!»

Мы поработали в «Бункере», поработали в Немецком театре. Ведь нас никто не знал, они спокойно могли воспринять нас за конкурентов, но отнеслись к нам очень благосклонно. И это здорово! И потом мы дозрели, что нужно открывать свое.

— А чисто практически насколько трудно содержать свой театр? Сколько стоит это удовольствие?

— Дорого, конечно! Почти весь оборот уходит на аренду, зарплаты, даже на новые декорации отложить весьма проблематично. Больше миллиона выходят все затраты в месяц. Независимые театры далеки от того, чтобы быть прибыльными!

— Вы приближаете этот момент, я думаю.

— Твои бы слова да Богу в уши. Но жить исключительно только этим доходом, к сожалению, пока невозможно. Мы с женой работаем дополнительно еще в двух местах. Но для себя я определил, что это главное мое место работы.

Сколько мы ни искали спонсоров , это практически невозможно! В Казахстане очень мало людей, готовых поддерживать искусство. Много тех, кто готов поддерживать спорт, но не искусство, тем более театр, тем более независимый. Поэтому я определяю свою деятельность по принципу: «Надо всплывать быстрее, чем ты тонешь»!

— За те 2,5 года, что ты живешь и работаешь в Алматы, как бы ты охарактеризовал нашего зрителя?

— Это думающая публика, которая ищет и обязательно найдет то, что ей нужно. На каждый контент найдется человек. На странный контент найдется, на общественно-политический найдется, на романтический тоже найдется. Есть здоровая жадность до всего нового. Алматинцы хотят, чтобы их пощекотали, укололи или дали перчинку! Они ищут именно такие впечатления.

Люди, побывав на наших спектаклях, иногда спрашивают: «А откуда вы такие? Почему мы о вас ничего не знаем? Почему нет наружной рекламы?» Хотя и она есть — спасибо одному нашему билетному сервису, он разместил нас на большом цифровом билборде. Здесь мне еще помог мой знакомый дизайнер. Так что все благодаря помощи людей у нас получается!

— У вас в репертуаре есть и абсурдные комедии, и инсценировки классики и мелодрамы. Однако есть и политическая докудрама «Здесь Алматы» о судьбе релокантов. Как вы дозрели до идеи такого спектакля, и как на него реагировала публика?

— На тот момент прошло полгода и захотелось об этом поговорить. Публика очень живо реагировала на спектакль. Один раз несколько человек покинуло спектакль, громко выкрикнув. Помню, как ты и несколько других журналистов даже подумали, что это подсадные люди. Правда, это было только раз!

Он остался фотографией времени, но, увы, так и остался актуальным. Многие из героев этого спектакля на сегодня вернулись в Россию, причем не особо этому рады. Но так сложились обстоятельства, трудно их винить в этом. Возможно, мы еще его сделаем. Я отправил запись своему знакомому режиссеру в Россию, он ответил: «Честно и больно».

— Сейчас много говорят о том, что все больше расширяется пропасть между уехавшими россиянами и оставшимися.

— Да, это действительно так. Оставшимся, но понимающим, что происходит, трудно мирится с этой реальностью и не сходить с ума. Поэтому многие либо закрывают глаза на то, что происходит, либо принимают реальность постепенно, как яд в малых количествах, чтобы большой яд их не взял. Советовать им, как жить — дело очень неблагодарное.

— Как изменилась ваша жизнь за последнее время?

— Одно изменилось: горизонт планирования несколько вырос. Раньше он был до конца недели, потом до конца следующей недели. Потом на месяц. Сегодня уже задумываешься о том, какие постановки представить в новом сезоне осенью. И вдруг ловишь себя на мысли: а ведь раньше ты не мог себе позволить такого! Может, действительно, жизнь налаживается…

Фото Дмитрия Шигапова